Pluriactivité, engagement personnel, contraintes économiques… La vie d’artiste n’est pas un long fleuve tranquille. Enseignante-chercheuse à l’école nantaise Audencia et auteure d’une récente étude sur l’emploi culturel en Pays de la Loire, Carole Le Rendu analyse un secteur en pleine mutation.

Qu’est-ce qu’un artiste ?

Au sens statistique, le terme d’artiste rassemble des profils extrêmement différents et se caractérise par une grande hétérogénéité en fonction des disciplines pratiquées. Si on aborde la question sous l’angle des « statuts », on distingue les artistes relevant du cinéma et du spectacle vivant (théâtre, musique, danse, cirque…) qui bénéficient du régime de l’intermittence. Soit, selon Pôle emploi, 159 000 artistes intermittents en France en 2016, dont près de la moitié sont musiciens ou chanteurs. Parmi ceux qui ne bénéficient pas de ce régime, une partie est affiliée à la Maison des artistes – ce sont les plasticiens, graphistes, peintres, illustrateurs, sculpteurs… Une seconde partie réunit les auteurs (écrivains, compositeurs, réalisateurs, scénaristes, photographes…) relevant de l’Agessa, le régime de sécurité sociale des auteurs. Ils sont aujourd’hui 270 000 en France.

Malgré la diversité des profils, peut-on observer des points communs ?

Ce qui les caractérise tous, sans exception, c’est la passion, une forme d’engagement « vocationnel » : ils ne pourraient pas envisager de faire autrement que de mener à bien leurs projets artistiques. Ce sont davantage des caractéristiques sociologiques de manière d’être par rapport à leur activité, que des caractéristiques économiques, puisqu’on observe une dispersion des rémunérations, d’une discipline à l’autre, d’un artiste à l’autre, d’une région à l’autre. Les revenus les plus forts sont concentrés dans les grandes zones urbaines.

Par ailleurs, les artistes ne sont pas des actifs comme les autres. Leurs métiers présentent des spécificités liées à la nature même de leur activité : revenus souvent aléatoires, périodicité des contrats, multiplicité des employeurs, temps de création non rémunéré…

D’où la précarité qui caractérise généralement ces professions…

Cette population enregistre davantage de contrats à durée déterminée que la moyenne des salariés et ses rémunérations sont aussi plus faibles. Pas en termes de taux horaire, mais du fait d’un volume global d’activité rétribuée qui est moindre. Et cela bien que cette même population bénéficie d’un niveau de qualification plutôt élevé.

Si une petite partie parvient à percevoir des revenus décents, voire confortables, ce n’est pas le cas pour le plus grand nombre. Ceux qui peuvent prétendre à l’intermittence bénéficient d’un système qui permet d’amortir les difficultés (lire encadré), mais le dispositif ne s’applique que sous certaines conditions. Tous n’y ont pas accès, loin de là. En 2016, selon Pôle emploi, près de 2/3 des intermittents n’atteignaient pas le nombre d’heures nécessaires pour prétendre à une indemnisation.

Selon l’Unedic, 65 % des artistes intermittents gagnaient moins de 800 euros par mois en 2013, tandis que 41 % des auteurs professionnels touchent moins que le Smic, selon une étude du ministère de la Culture. Une autre étude, menée en 2015 par le Pôle régional musiques actuelles, montre que 70 % des musiciens professionnels en Pays de la Loire ont un revenu inférieur au salaire annuel médian en France. Certaines catégories, comme les plasticiens et les écrivains, sont particulièrement fragiles économiquement. Beaucoup ne sont pas rémunérés pour leur activité et subsistent grâce au revenu de solidarité active (RSA). Pour la plupart des artistes, vivre de son activité artistique n’est pas la recherche première : l’essentiel est de pouvoir exercer cette activité. Ils voient ensuite comment trouver une organisation qui permette de s’en sortir au mieux.

Comment cela se traduit-il ?

Par des modèles hybrides de pluriactivité. L’artiste sait qu’il devra aussi, par exemple, être formateur, et pourquoi pas occuper une fonction-support au sein d’une association… Dans une récente enquête portant sur les arts visuels en Pays de la Loire, la totalité des répondants cumulaient plus de deux activités (création, enseignement, éducation artistique et culturelle, médiation) et 73 % ne considéraient pas cela comme une contrainte. Aujourd’hui, la pluriactivité est totalement intégrée.

On est un peu sorti de la vision idéalisée de l’artiste. Je fais souvent le parallèle avec ce que Patrick Valéau appelle « l’implication ajustée » pour les volontaires des ONG. Ce chercheur a étudié la manière dont l’engagement de ces acteurs évolue à l’épreuve du terrain : après quelques mois, l’implication théorique est revue. Cela peut passer par des deuils à faire par rapport à ce qu’on avait imaginé, mais finalement, on trouve une nouvelle forme d’organisation, de nouvelles activités et un réel intérêt.

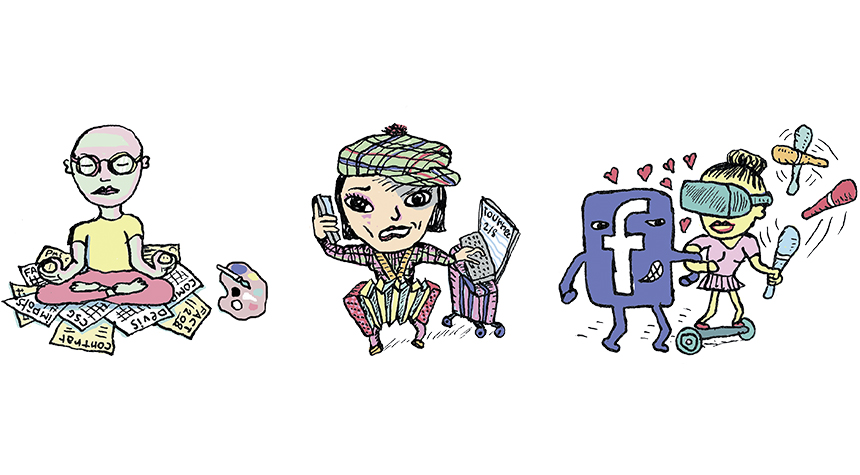

À la pluriactivité s’ajoute souvent la nécessité d’être polyvalent. Dans vos travaux, vous faites référence à l’artiste 360°…

L’artiste est de plus en plus contraint à réaliser de nombreuses activités en amont et en aval de son travail de création, au-delà du fait qu’il cumule déjà parfois plusieurs activités nécessaires à son équilibre économique. L’artiste 360° doit se préoccuper de rechercher des financements, de trouver un local pour travailler, etc. tout en gérant sa communication, la diffusion de ses œuvres ou spectacles… Un vrai couteau suisse ! C’est, par exemple, le musicien qui s’enregistre, s’autoproduit, diffuse sa musique sur internet… Le numérique a largement contribué à la viabilité de ce modèle… Mais, si on sait qu’il peut être nécessaire au démarrage, ce modèle atteint vite ses limites, dès que l’activité prend un peu d’ampleur et que l’artiste veut se concentrer sur la création. Il lui faudra alors faire appel à des fonctions professionnalisées pour l’accompagner dans son développement : chargé de diffusion, attaché de presse, galeriste…

Depuis une vingtaine d’années, une vague de professionnalisation s’est déployée dans les différentes filières artistiques et culturelles…

C’est la conséquence notamment du développement de l’offre de formation. De nombreuses écoles d’art délivrent des diplômes reconnus, ce qui permet à leurs titulaires d’être positionnés dans une convention collective nationale. Une faille subsiste toutefois encore avec les arts visuels : les diplômes sont là, mais la filière ne bénéficie toujours pas de convention collective qui permettrait, notamment, de sécuriser les questions de rémunération.

Les formations dispensées sont-elles en adéquation avec la réalité du terrain ?

On constate des situations très différentes d’une école à l’autre. Certains établissements ont, par exemple, intégré la nécessité de former les futurs artistes aux éléments de fiscalité, de statut, de droit… C’est le cas de l’école européenne supérieure des Beaux-Arts de Bretagne, à Brest, qui a mis sur pied depuis 2017 un master commun avec la Business School de Rennes. Cette spécialisation correspond à la nécessité d’acquérir ce qu’on appelle des « compétences hybrides » permettant aux artistes de travailler leur projet professionnel au-delà de la création.

D’autres écoles se refusent à aborder ces thématiques, préférant privilégier le geste artistique. Pourtant, quand on interroge ceux qui sont issus de ces écoles, tous regrettent de ne pas avoir été préparés aux réalités économiques.

Le contexte général a changé…

Dans les années 80-90, le marché de la commande publique était fort, soutenu par le ministère de la Culture. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. On a davantage affaire à un marché concurrentiel, marchand. Au niveau national et européen, les politiques publiques mettent en avant l’éducation artistique et culturelle, et souhaitent toucher des publics empêchés ou éloignés de la culture. Aujourd’hui, la culture doit avoir une utilité sociale, territoriale. Pour les artistes, cela signifie, là encore, aller vers de nouveaux métiers : l’animation, l’action culturelle, la pédagogie…

Comment les artistes appréhendent-ils cette nouvelle donne ?

La jeune génération est assez décomplexée et plutôt pragmatique, ouverte à de nouvelles manières de travailler. Beaucoup, dans ses rangs, souhaitent se confronter à des visions internationales. À Nantes, dans le domaine des musiques actuelles, Trempolino mène actuellement un projet de formation réunissant une dizaine d’artistes venus de toute l’Europe. Ce type de démarche est aussi très demandé par les plasticiens ou les comédiens, et permet par exemple de voir comment le rapport aux différents publics est travaillé à l’étranger.

Comment aider les artistes à développer les multiples compétences dont ils ont besoin ?

Diverses propositions se mettent en place en matière de formation continue, notamment par le biais des pôles régionaux de coopération présents sur le territoire : Le Pôle dédié aux musiques actuelles, Mobilis pour le livre et l’édition, La Plateforme pour le cinéma et l’audiovisuel et enfin le Pôle arts visuels, créé l’année dernière. Et même si les artistes sollicitent encore assez peu la formation continue – il faut tout de même rappeler qu’ils n’y ont accès que depuis 2011 – ces pôles ont pris acte de la nécessité de proposer des outils adaptés, souples et sont en train de s’organiser par rapport à cela.

On envisage de plus en plus l’artiste comme un entrepreneur, flexible, soumis à la concurrence…

Il ne faudrait pas que cette tendance se substitue à une vraie politique publique de soutien à la culture. Le risque est que ce secteur soit complètement atomisé, pas soutenu, et qu’on aboutisse à une perte de diversité culturelle car tous les entrepreneurs culturels ne pourront pas résister à cela… En même temps, cette orientation préfigure ce que l’entreprise est en train de devenir : la notion d’emploi permanent est remise en cause, on parle de contrat projet pour les cadres, on incite de plus en plus à l’entrepreneuriat, la sous-traitance se développe, l’ubérisation arrive… Toutefois, le discours alarmiste sur ce dernier phénomène est très exagéré. Il s’agit de signaux faibles, à observer bien sûr, mais cela reste encore marginal. Ce qui est évident, c’est que la jeune génération a intégré le risque de précarité, et développe souvent des stratégies actives et choisies de flexibilité. Ce changement de paradigme ne concernera pas seulement les artistes, mais le monde du travail tout entier.

Une exception française

Souvent considéré à tort comme un statut, le régime de l’intermittence est une disposition de l’assurance chômage, créée en 1936 pour répondre aux réalités des métiers artistiques : contrats courts, employeurs multiples, alternance de période d’emploi et de chômage… Les artistes et techniciens en bénéficiant disposent d’une allocation, aussi disponible pour les salariés du régime général, cumulable avec un salaire, à condition d’avoir effectué 507 heures de travail sur l’année. À titre de comparaison, le régime général pour l’allocation chômage demande 610 heures de travail au cours des derniers 28 mois.

À lire

L’étude Emploi & compétences en région Pays de la Loire, réalisée par Carole Le Rendu, chaire de recherche « RH et innovations sociales dans le secteur culturel », Audencia (octobre 2016).

Article paru dans le dossier «Profession ? Artiste ! » du numéro 63 du magazine Tranzistor.

Partager sur les réseaux sociaux